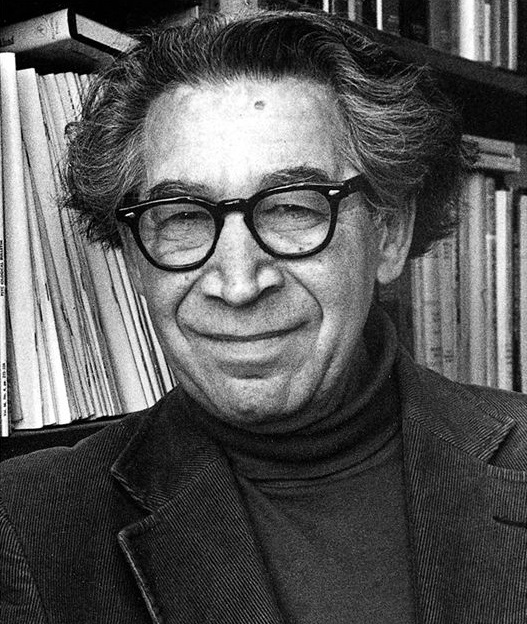

L’atto di scegliere tra due o più linee di azione è definito come processo decisionale. Questo, però, viene messo alla prova dalla cosiddetta dissonanza cognitiva. L’ideatore di questo concetto è Leon Festinger, psicologo e sociologo statunitense che elaborò la teoria della dissonanza nel 1957. Ma in cosa consiste esattamente?

La dissonanza cognitiva non è altro che una sensazione scaturita da un conflitto fra idee, convinzioni, valori e atteggiamento dell’individuo. In poche parole, consiste nel sostenere due o più pensieri o idee che risultano in contraddizione tra loro, generando disagio e tensione.

Nel suo trattato intitolato “Teoria della dissonanza cognitiva”, Festinger parla proprio di questo meccanismo psicologico, tipico di noi umani, che oltre ad attivare idee e informazioni che possono intensificare la contraddizione, può anche cercare di ridurla e, come diceva l’autore, “fare in modo che i conti tornino “. Approfondiamo meglio il concetto di questa teoria della psicologia sociale moderna e cosa significa veramente.

Con il termine dissonanza cognitiva si intende una dissociazione mentale tra la realtà e il proprio comportamento, nel tentativo di giustificare le nostre abitudini o i nostri atteggiamenti contradditori con atteggiamenti razionali privi di fondamento.

In questo modo mentiamo a noi stessi, proprio perché abbiamo trovato una giustificazione razionale al nostro comportamento. Una volta che mentiamo, non avvertiamo il dolore del nostro fallimento, ma non abbiamo fatto altro che manipolare la realtà inventandoci una spiegazione che non ha alcun fondamento.

Il principio della teoria della dissonanza cognitiva elaborato da Festinger parte proprio da una dissociazione tra la realtà e la nostra risposta ad alcuni atteggiamenti. Nello specifico, si parla di consonanza cognitiva quando un soggetto mette in atto comportamenti coerenti fra loro, creando una situazione emotiva accettabile e rispondente alle aspettative.

Nel caso in cui, invece, un individuo attivi comportamenti o idee divergenti fra loro, che danno origine ad una incoerenza, probabilmente siamo davanti ad una situazione di dissonanza cognitiva. Questa viene messa in atto quando si crea un disagio psicologico, durante il quale l’individuo attiverà soluzioni mentali diverse, che gli consentiranno di compensare l’incoerenza.

La teoria di Festinger, proposta in prima istanza nel 1957 nell’ambito della psicologia sociale, si rivelò essenziale per passare dalla teoria comportamentista, basata su un meccanismo di stimolo-risposta, ad una psicologia basata anche sul contesto della vita reale.

Il lavoro sulla dissonanza cognitiva di Festinger fu uno dei più importanti svolti dallo psicologo, che con questa teoria voleva spiegare le reazioni degli esseri umani quando si trovano con due o più pensieri in contraddizione tra loro. In questi frangenti scegliamo solitamente in maniera opportunistica, andando talvolta contro le nostre convinzioni e i nostri valori.

Festinger ipotizzò tre modi per diminuire l’incongruenza psicologica:

Come è ben chiaro da quanto esposto in precedenza, la dissonanza cognitiva è collegata in maniera molto stretta all’autogiustificazione e ci consente di alleviare la tensione e l’ansia che si vengono a creare quando dobbiamo prendere delle decisioni.

La bassa autostima prodotta dalla tensione e dall’ansia sono tutti motivi che ci inducono ad inventare menzogne, ovvero nuove giustificazioni, volte a sostenere le nostre azioni e le nostre decisioni, in modo particolare quando capiamo che non sono giuste.

Alla base di questo comportamento sta il fatto che non sopportiamo le incoerenze a livello mentale, e di conseguenza tentiamo di allineare i nostri atteggiamenti contraddittori verso qualcosa che ci giustifichi.

In alcuni casi, la dissonanza cognitiva può esserci di grande aiuto, in quanto consente di attenuare il peso della decisione presa, senza crearci troppi problemi. È però fondamentale mantenere sempre un certo livello di consapevolezza riguardo a questo tipo di comportamento.

Un esempio pratico per capire meglio l’utilità della dissonanza cognitiva è quello di usarla quando bisogna affrontare un grande dolore. Questo meccanismo, in un primo momento, può aiutarci davvero a superare un momento difficile, come nel caso della fine di una storia d’amore, della perdita del lavoro o altre situazioni che non sono andate come speravamo.

Quando ci troviamo in questo tipo di circostanze, è fondamentale non mentire a noi stessi per un tempo eccessivamente lungo ed essere coscienti del comportamento messo in atto. Dopo aver superato il dolore o dopo aver imparato ad affrontarlo, dobbiamo rielaborare la situazione che ha creato la dissonanza e risolverla nel modo corretto.

Tuttavia, soprattutto nei soggetti che soffrono di bassa autostima, la dissonanza cognitiva può creare delle serie problematiche, poiché in questi si tende a mentire a sé stessi per non rivelare le proprie debolezze. Queste persone a lungo andare mantengono la maschera che si sono creati, trovandosi ad affrontare situazioni spiacevoli che innescano una ulteriore perdita di autostima. Per dar fine a questo circolo vizioso bisogna eliminare le incoerenze del proprio pensiero e tornare alla realtà.

Per chi ha una bassa autostima parlarne con uno psicologo o piscoterapeuta può aiutare a risolvere il problema.

Festinger, L. (2001). Teoria della dissonanza cognitiva. Franco Angeli.